この記事は万博フランス館は事前予約なしで入れるのか調査しました。私が実際に見学したレビューをご案内

結論から言いますと、「フランス館は事前予約なしでも入れました」が、混雑具合や時間帯によっては整理券対応や待ち時間が発生することも。

今回はそんな体験を踏まえて、実際に訪れたリアルなレポートをお届けします。

万博のフランスパビリオンは事前予約なしで入館できる?待ち時間も併せてご案内!

私が訪れたのはGW初日の11時前です。

事前予約なしでも見学できると言われたので、列の最後尾に並びました。

特にイベント開催の時間帯ではなかったのですが、すでに多くの来場者がフランス館の前に集まっていました。

警備の人に待ち時間を聞くと1時間弱くらいです。と言われましたが実際に30分弱で入場できました。

ただ、週末や連休中は整理券の配布があるという情報も。時間に余裕をもって行動するのがおすすめですよ。

特に万博に入場してすぐにフランス館に行きたいという人は、東口からの入場がおすすめですよ。

なお下記の楽天

ルイヴィトン!フランスらしさが爆裂した芸術と職人技に酔いしれる展示空間

フランスパビリオンの中に足を踏み入れた瞬間、まず圧倒されたのは、目の前に広がる圧巻の模型展示と、天井を埋め尽くすように輝くライティング演出でした。

天井からはまるで光の雨が降り注いでいるようで、その下に広がるのは、まさしく“現代のノートルダム大聖堂”ともいえるような荘厳な構造物。

一見、建築模型のように見えるそれは、実はルイ・ヴィトンの象徴でもあるトランクに囲まれた、カテドラル(大聖堂)を再解釈した作品なんです。

ゴシック建築を彷彿とさせる高い尖塔やアーチ構造を、モダンな素材と技術で再構築していて、まるで中世と現代が融合したような時空のミックス感がありました。

建築とアート、伝統と革新、それぞれがぶつかり合うのではなく見事に調和している。それがフランスの真骨頂であり、このパビリオンの“顔”として完璧に機能していました。

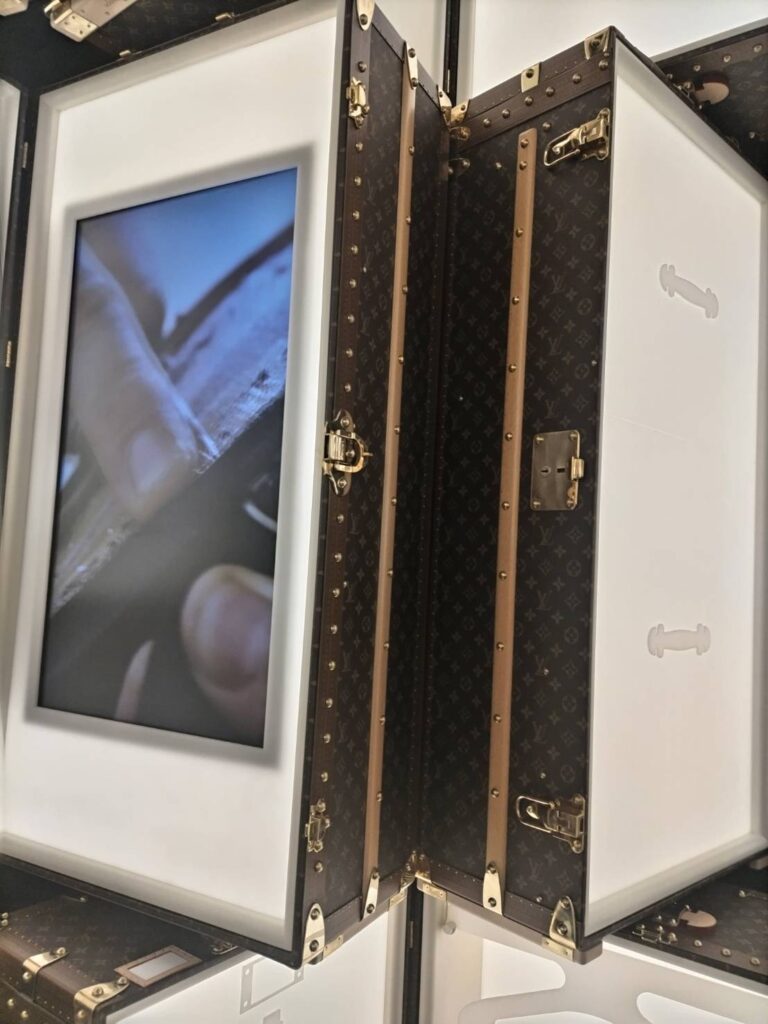

ルイ・ヴィトン:84個のトランクが語る、時代と旅の物語

この展示の中で特に心を奪われたのが、球体型のインスタレーション。

よく見るとその球体は、なんとルイ・ヴィトンのトランクが84個、幾何学的に組み合わされて形成されている構造物なんです。

そのひとつひとつのトランクには、それぞれの時代背景や旅の記憶が刻まれているようで、まさに「モノを通して語られるフランスの文化史」を感じることができました。

さらに照明が時間とともに変化していき、トランクの一つ一つに投影される光と影が、まるで旅の始まりと終わり、出発と帰還を象徴しているかのように見えました。

訪れた人のなかには、スマホで角度を変えて写真を撮る人、じっと座って見つめる人、それぞれの楽しみ方ができる空間設計になっていたのも印象的でした。

職人の「手」を感じる、映像と音のシンクロ

展示の一角では、ルイ・ヴィトンの職人たちの手仕事を紹介する映像作品が上映されています。

この映像がまた、とにかく美しい。無駄な言葉はなく、ただひたすらに“手”の動きだけを映している。

革をカットする音、針が通る音、金具を留める音……。そのひとつひとつがまるで音楽のように流れ、見ているこちらも自然と息を潜めてしまうほど。

展示空間に漂う静けさと、手仕事の映像がシンクロすることで、まるでアトリエに招かれたかのような感覚に包まれました。

「ものづくりはアートだ」という言葉を、五感で体験させてくれる場面だったと思います。

セリーヌ「CELINE MAKI-E」:漆とトリオンフの出会い

展示空間を歩いていると、ふと視界の片隅に入ってきたのが、静かに佇む黒いパネルと金の意匠。一見するととても控えめな印象だったのですが、近づいてみて驚きました。これはセリーヌが日本の伝統工芸「蒔絵(まきえ)」とコラボレーションした作品だったのです。

テーマは「CELINE MAKI-E」。

セリーヌのアイコンである「トリオンフ」のモチーフが、日本の伝統技法である蒔絵を用いて表現されていて、“メゾンのシンボルを日本の美意識で再解釈する”という大胆かつ繊細な試みがなされていました。

朱、黒、そして金。静謐さと豪華さのバランス

展示されていたのは、黒漆を基調にした複数のアートピース。それぞれに施された朱色のライン、金粉の装飾は、見る角度によって光の反射が変わり、まるで呼吸しているような生命感があるんです。

特に、トリオンフの曲線が漆の質感と一体化していたのには感動しました。まるで最初から漆で描かれるために生まれたかのような、そんな自然さ。

漆という素材は、時間と手間をかけて丁寧に塗り重ねていくもの。そこに、ブランドの象徴である幾何学的なモチーフが重なると、**静かで奥深い“美の重層性”**が生まれるのです。

これ、ファッションの展示というより、完全にアートギャラリーでの鑑賞体験でした。

石川県輪島の職人たちとのコラボが生む“本物”の気配

この作品群を手がけたのは、石川県輪島市を拠点とするアーティスト集団「彦十蒔絵(ひこじゅうまきえ)」。

彼らは、蒔絵の技術を現代に伝えるだけでなく、それをモードや現代美術の文脈に翻訳するセンスを持った稀有な職人集団です。

実際、展示解説の中にも「何度も試作を重ね、漆とトリオンフの黄金比を探った」といった内容が書かれていて、ブランドと職人の対話が何層にも重なって、ひとつの作品ができあがっていることが伝わってきました。

輪島塗はもともと、海辺の湿度と気候を活かして育まれてきた技術。それが、フランスのラグジュアリーブランドと出会って生まれた“現代の漆器”には、両国の伝統と革新が共鳴しあう不思議な力が宿っていました。

フランスと日本の美学が交差する場所

この展示のすごいところは、決して派手ではないのに、長く見つめていたくなる魅力があることです。

漆の黒は、ただの黒ではありません。深く、艶やかで、どこか“余白”を感じさせる色。そこに金粉や朱の線がひと筋入ると、空気が変わったような気さえします。

セリーヌがなぜこのテーマを万博で発表したのか、それが少しわかった気がしました。

この空間は、ファッションという産業を超えて、「文化の対話」そのものを可視化するためのステージだったんです。

セリーヌ好きじゃなくても、一見の価値あり

個人的には、セリーヌというブランドにそこまで詳しいわけではなかったのですが、この展示を見て完全に印象が変わりました。

「ただおしゃれなだけじゃない、文化や伝統と誠実に向き合うブランドなんだ」と。

そんな新しい発見ができたこと自体が、今回の万博で得た一番の収穫だったかもしれません。

おまかせください!

ディオールの「バー スーツ」と、400点以上の白いトワル(仮縫い用の服地)による展示について、より深く・臨場感を持たせて描写します。

“なぜ白いのか”“なぜ仮縫いなのか”“なぜそれが感動を呼ぶのか”という点まで掘り下げて書き直しました。

ディオール:白い布が語る、エレガンスと創造の原点

展示エリアを進んでいくと、ふいに空気が静まり返ったような、神聖な白の空間にたどり着きます。そこに広がっていたのは、ディオールの象徴的なアイテム「バー スーツ」と、それを取り巻くように展示された**400点以上の白い“トワル”**のインスタレーションでした。

この瞬間、まるで裁縫室に入り込んだような錯覚を覚えるんです。でも、それはただの作業場ではなく、創造の神殿のような場所。

静かに息をひそめて見入ってしまう。そんな不思議な力を持った空間でした。

「バー スーツ」とは何か?そしてなぜ、それが特別なのか

展示の中央に配されたのは、1947年にクリスチャン・ディオールが発表した「バー スーツ」の再解釈。

ウエストをぎゅっと絞り、ヒップラインに丸みを持たせたペプラムジャケットと、贅沢な布量のフレアスカート。

当時このスタイルは**“ニュールック”**と呼ばれ、戦後のヨーロッパに衝撃を与えました。

このバー スーツは、ただのファッションアイテムではありません。女性の体に対する新しい視点と、布を通じた芸術的な提案だったのです。

しかも今回の展示では、そのバー スーツをトリコロールカラー(青・白・赤)で再構成。

フランスの国旗を彷彿とさせる演出によって、エレガンスと国家のアイデンティティを重ね合わせるような試みがされていました。

それはまさに、モードと国の誇りが交差する場所。

400のトワルが語る、服が“服になる前”の物語

この空間で最も印象的だったのは、壁一面に整然と並ぶ白いトワルたち。

トワルとは、デザインの構想段階で仮に仕立てられる試作品のこと。実際に服を作る前に、シルエットやバランス、裁断の具合をチェックするための“下書き”のような存在です。

今回展示されていたトワルは、ジャケットやドレス、スカート、パンツなど、さまざまなシルエットのものが整然と吊るされていました。

しかし、それぞれがどれも白一色。模様も色彩もないからこそ、形そのものが浮き上がって見えるんです。

布の重なり、縫い目の方向、襟のライン、袖の角度――それらすべてが、純粋な“造形美”として迫ってくる。

そしてなにより、これらが全て人の手でつくられていることを思うと、言葉にならないほどの感動がありました。

“手仕事”への最大のオマージュ

会場の片隅では、ディオールのアトリエを再現した映像も流れていて、トワルを縫い上げる職人の手元が映し出されていました。

裁ち鋏が布を滑る音、手縫いでステッチを入れる所作、アイロンで形を整える仕草――。

一つの服が完成するまでに、どれほどの“人の気配”が込められているかが伝わってきます。

「ファッションは消費物ではなく、文化であり芸術なんだ」と。

この展示空間全体が、そう語っているように思えたんです。

白い空間がもたらす「余白」と「想像力」

そしてなにより、この展示が白一色で構成されていたことには、大きな意味があると思いました。

白という色は、何色にも染まる余白であり、まだ何者にもなっていない“可能性の象徴”です。

それはまさに、トワルが持つ「まだ服ではない、でも確かに服である」状態を完璧に表現していました。

見ているうちに、「この服が仕上がったら、どんな色になるんだろう」「誰が着るのかな」なんて想像が自然と湧いてきて、**“完成品よりも未完成品の方が想像をかき立てる”**ということに、改めて気づかされた気がします。

モードが人に与える力を実感した時間

私自身、ファッションは好きだけど、日常ではなかなか“高級ブランドの裏側”に触れることはありません。

でも今回の展示を通して、ディオールがどれだけ真剣に「形」「布」「人の身体」と向き合ってきたかが、ひしひしと伝わってきました。

完成品だけではなく、その裏にある“創作の過程”を見せることで、ファッションが持つ本当の力や、人の手が生み出す尊さを思い出させてくれる。

そんな展示だったと思います。

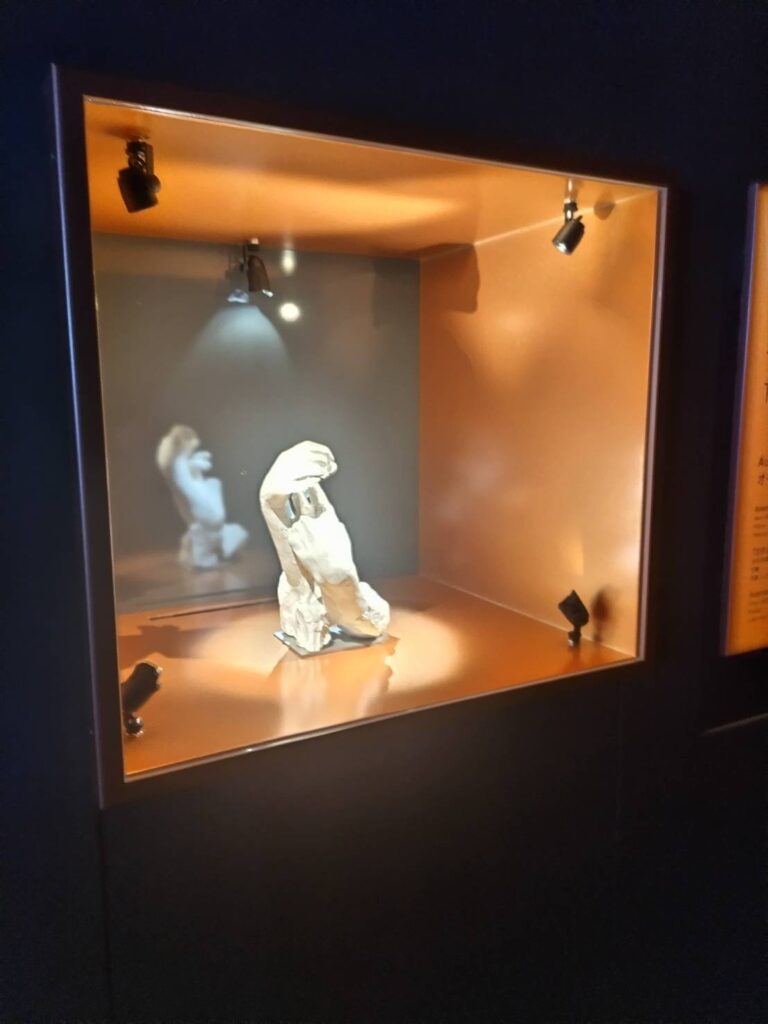

ロダンの彫刻「手」:つながりを考える体験

フランスパビリオンの入り口をくぐると、まず出迎えてくれたのが、ロダンの彫刻作品『つなぐ手』。

それはただの石の彫刻ではなく、空間全体の「コンセプトそのもの」を語りかけてくるような存在感がありました。

オーギュスト・ロダンといえば『考える人』や『地獄の門』などで知られる、19世紀フランスの彫刻家。その彼が生涯をかけて追求したのが、**“人間という存在の内面を形にすること”**でした。

今回の展示では、「手」というモチーフを通して、人と人が触れ合い、つながり、支え合うという普遍的なテーマが語られていたんです。

手は、最初の道具。そして、最も感情が宿る場所

この彫刻の手は、驚くほどリアルで、まるで今にも指先が動き出しそうなほど繊細な仕上がりでした。

骨の出っ張り、筋の走り方、指の角度――どれもが人間の「温度」や「想い」を感じさせる造形で、ただの写実とは一線を画す迫力があります。

そして面白かったのは、この手がただ握られているのではなく、微妙に触れ合いながらも、完全には交差していないこと。

その“未完成なつながり”にこそ、ロダンが込めた思いがあるように感じました。

職人の道具であり、愛の表現であり、命を作り出す源でもある――。

そんな“手”というモチーフが、ここでは**「愛の讃歌」というテーマとぴったり重なっていて、見ているうちに自分の手のひらを見返してしまうような時間**でした。

彫刻と赤い糸:フランスと日本の“見えない絆”の対話

その先に進むと、視界にふっと飛び込んできたのが、古代ギリシャ彫刻のような男性像と女性像が、赤い糸でそっと結ばれているインスタレーション。

これを見た瞬間、思わず「可愛い……」と声が漏れました。

けれど、よく見るとこれはただのロマンチックな演出ではなく、日本の文化とフランスの芸術の“対話”を表現したものだったんです。

赤い糸といえば、日本では「運命の人と結ばれる見えない絆」を象徴するモチーフとして有名です。

それをフランスの彫刻と融合させることで、**“国や言語を越えても、人と人をつなぐものは確かに存在する”**というメッセージが浮かび上がっていました。

赤い糸は、緊張感のある彫刻のフォルムにやわらかさと感情のゆらぎをもたらしていて、

まるで「冷たい石にぬくもりを吹き込んだような効果」がありました。

静かな展示なのに、心がざわつく

この展示のすごいところは、何も動かないし、派手な音楽もないのに、**ものすごく“心が動かされる”**こと。

人間って、触れることができなくても、誰かとつながることができるんだなって、じんわり実感させられました。

彫刻の間には、まるで自分がその糸を手繰るように通っていく感覚があって、

展示を「見る」のではなく、**「体験する」「感じる」**ことができる貴重な空間でした。

なぜ“手”なのか、なぜ“糸”なのか——そして、それが愛のかたち

振り返ると、この「手」も「糸」も、すべて目には見えない“関係性”を可視化するためのモチーフだったように思います。

手は相手に触れようとする意志の象徴であり、

赤い糸は見えないけれど確かにそこにある結びつきの象徴。

その二つが出会ったことで、フランスと日本、職人と鑑賞者、そして**“自分と誰か”という関係性が展示を通して呼び起こされていく**んです。

展示を見終えたあと、自然とスマホをしまって、両手をポケットから出して歩いていました。

なんとなく、“つながる”ということが、少しだけリアルになった気がしたんです。

ありがとうございます!

それでは、「彫刻と赤い糸:日本文化との融合」のセクションを、より深く・情緒的に拡張してご紹介します。

芸術的演出の美しさと、「赤い糸」という日本特有の文化的象徴が、どう万博という国際的な舞台で機能していたかを掘り下げて描きます。

彫刻と赤い糸:日本文化との融合

展示空間の奥に進んでいくと、ふと立ち止まってしまうような、静かで詩的な一角に出会いました。

そこに配置されていたのは、古代ギリシャ彫刻のような佇まいを持つ二体の彫像。

どちらも穏やかな表情を浮かべ、まるで今にも語りかけてきそうな雰囲気をまとっています。

そして、そのふたりの彫像をつなぐように、一本の赤い糸が結ばれていたんです。

この演出を見た瞬間、思わず「可愛い!」と声が漏れました。

でもその“可愛さ”は、ただのビジュアル的な愛らしさではなく、心のどこかに触れるような、切なさと温かさが混じった感情だったんです。

赤い糸が持つ、日本独自のロマンチシズム

日本では昔から、赤い糸は「運命の人と見えないところで結ばれている」ことを象徴するモチーフとして親しまれてきました。

子どもの頃に誰もが一度は耳にする伝説であり、大人になってもふとした瞬間に思い出すような、文化の深層に根ざしたロマンチックな物語です。

そんな赤い糸が、まさかフランスの彫刻とともに展示されているなんて思わず、「文化の壁なんて簡単に超えられるんだな」としみじみ感じました。

この糸は、物理的にはただの細い紐ですが、見る者の想像力によって、過去・未来・心と心をつなぐ線に変わっていく。

それはまさに、芸術が本来持つ“意味を超えた力”そのものだと思います。

彫刻と糸、静かなコントラストが生む感情の揺れ

印象的だったのは、彫刻がとても冷たく、動かない“石”でできているのに対して、赤い糸は柔らかく、頼りなく、でも確かにそこにあるということ。

このコントラストがとても詩的で、見ているうちに**「絆とは何か」「つながるとはどういうことか」**を自然と考えさせられてしまいます。

石のように確固とした存在と、糸のように儚く見える存在。

その両方があって初めて、人と人は本当に結ばれるのかもしれない――。そんな想いさえ湧いてくる展示でした。

また、赤い糸は彫像の小指に結ばれていて、その細さと繊細さに**“運命の儚さ”と“奇跡の尊さ”**が重なって感じられたのも、心に残るポイントでした。

芸術と文化の“交差点”としての表現

この演出が特に素晴らしいと感じたのは、それが**誰にでも伝わる“感覚の共通語”**になっていたことです。

日本人にとっては「赤い糸」は説明不要のシンボルですが、それを海外からの来場者が見たときには、「なぜ糸なのか」「なぜ赤なのか」と興味を持つでしょう。

つまりこの作品は、日本のローカルな文化を、国際的な芸術表現として翻訳する架け橋になっていたんです。

フランスのアートが、日本の象徴を丁寧に受け止め、静かに表現する――。それは、まさにこのフランスパビリオン全体が掲げる“愛の讃歌”の中核にふさわしいものでした。

見えないものを見る、という体験

この赤い糸の展示が与えてくれたのは、ただ「視覚的に美しい」という感動だけではありません。

それは、普段は意識することのない“見えない絆”や“目に映らない感情”を、自分の心のなかで視覚化するという体験そのものでした。

芸術って、こんなふうに人の内側に静かに染み込んでくるものなんだなと、改めて思わせてくれた演出。

見終わったあとも、その赤い糸の残像が、しばらく心のどこかにふわふわと漂っていたのを今でも覚えてえています。

万博フランス館は事前予約なしで入れるの?私が実際に見学したレビューについてまとめ!

フランス館は事前予約なしで入館可能で、並べば誰でも見学できます。私が実際に訪れた際も整理券などは不要で、一定の待ち時間でスムーズに入場できました。

内部では、ロダンの彫刻やルイ・ヴィトンの84個のトランク展示、セリーヌの漆アート、ディオールのトワル展示など、芸術と職人技が融合した空間が広がり、圧巻の体験でした。

感性を刺激される展示ばかりで、アート好きやファッション好きにも強くおすすめしたいパビリオンです。

コメント